Quand Pascal Rabaté s’attaque à la débandade qu’a été la drôle de guerre, il le fait avec humour, dialogues aux ciseaux et personnage principal en proie au doute. L’auteur de La Déconfiture, nous raconte comment son récit qui emprunte plus au registre du drame que de la comédie a vu le jour.

1940, la débandade intellectuelle

Comment est née l’idée de La Déconfiture ?

Pascal Rabaté : Lorsque je commence un projet, je pars toujours d’un fait divers ou d’une émotion qui me triture. Lors d’un voyage en Russie, j’ai eu l’impression d’être dans un pays de dépressifs. Et en rentrant j’ai lu des textes qui décrivaient certains pays de l’Est comme des pays en dépression. Quelque temps après, j’ai trouvé que la France avait un peu la même « odeur » apathique, sombre et noire.

J’ai eu envie de parler de cette impression mais en la ramenant à l’humain. Voici comment je suis arrivé au parallèle avec le moment de dépression collective qu’était la débâcle avec le point de vue d’un personnage, Videgrain. Je voulais raconter le destin d’un individu qui s’avance vers un inconnu pas vraiment réjouissant, tout en ne pouvant pas se défiler... Et puis, une fois qu’on commence à s’intéresser à une époque, le sujet finit par l’emporter sur l’intention première.

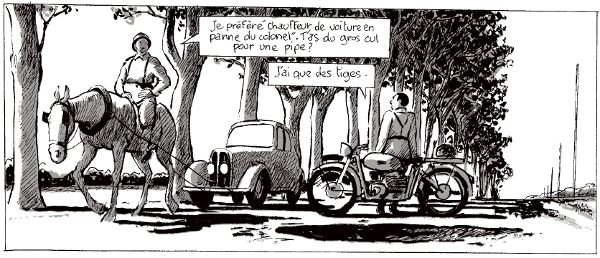

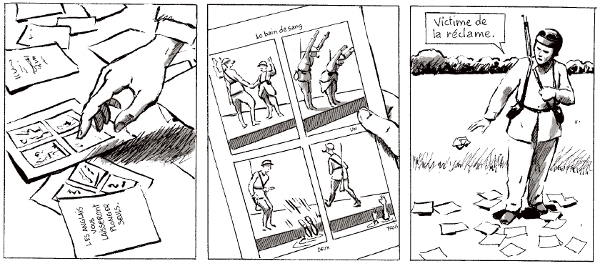

Mon livre commence là où Yves Gibeau finit La guerre, c’est la guerre : après six mois de caserne, son personnage se retrouve motard. Il doit faire le planton pour signaler un trou à un convoi. Après l’avoir fait, il dit merde à la guerre et rentre chez lui. Mon personnage choisit de rejoindre sa colonne. Pour le deuxième tome de la Déconfiture, je me sers plus du Journal de guerre de Jean Malaquais, que je suis en train de relire. Il y a aussi d’autres livres, que je suite à la fin de la BD, qui me servent de glaise dans laquelle je modèle mon récit.

Qu’est qui vous a attiré dans cette longue défaite ?

Deux thématiques m’intéressent particulièrement : la survie et l’adaptation. Tous mes livres parlent d’Hommes qui tombent et qui hésitent à se relever, comme Siméon dans Ibicus, quand il est perdu, ruiné et tabassé au milieu des îles turques ou Emile dans Les Petits Ruisseaux, qui décide de continuer à vivre et d’oser une nouvelle histoire d’amour.

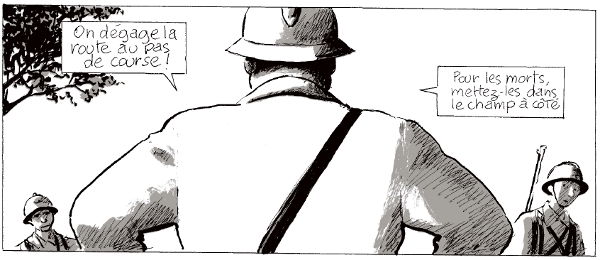

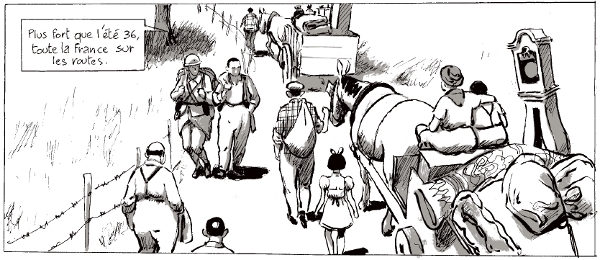

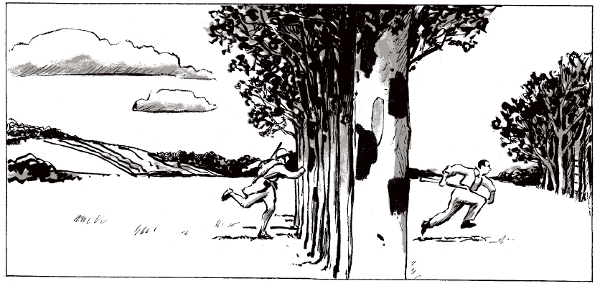

Dans La Déconfiture, le personnage principal, Videgrain, se ment à lui-même quand il dit qu’il a peur de se faire fusiller comme déserteur : c’est surtout qu’il ne sait pas quoi faire d’autre que de retrouver son régiment ! Les gens qu’il croise sont aussi déboussolés que lui. C’est la débandade intellectuelle : on fuit, il faut emmener quelque chose, qu’est-ce qu’on prend ? Y en a qui prennent des matelas, d’autres des fauteuils ou des horloges comtoises !

Dans les témoignages, il y a plein d’anecdotes sidérantes, notamment un homme qui a fui la Pologne en embarquant une charrette de chaises ! Ce qui ralentit plus qu’autre chose ! Cette absurdité créée par toutes les situations où les repères bougent à une vitesse sidérante m’intéresse.

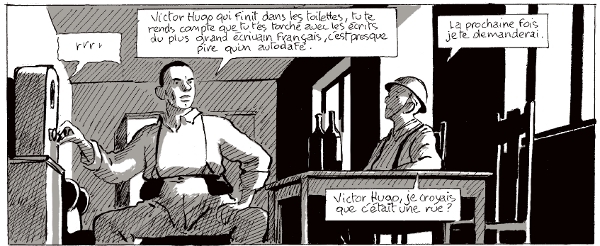

On retrouve un parler qui fait penser au Voyage au bout de la nuit, mais avec moins d’ironie...

J’aime beaucoup travailler tout ce qui se dit. Les dialogues sont pour moi le sel d’une œuvre tout en faisant rentrer dans une époque. En effet, Videgrain perd au fur et à mesure de son avancée son deuxième degré et son ironie, car il est face à un abîme. Il participe à la défaite, se retrouve comme un couillon avec sa colonne, mais après que se passera-t-il ? Le point d’interrogation final est immense : il a peur car il se retrouve face à un terrain complétement vierge.

Une longue mise en image

Comment avez-vous composé le personnage de Videgrain ?

Je ne voulais pas un personnage neutre. Videgrain ressemble un peu à Malaquais avec sa gueule un peu cassée, avec ses oreilles décollées et son physique râblé. Et Videgrain, instit’, métier qui représente une forme d’autorité à l’époque, avec son physique de bagarreur, se retrouve témoin passif d’une sorte de déliquescence.

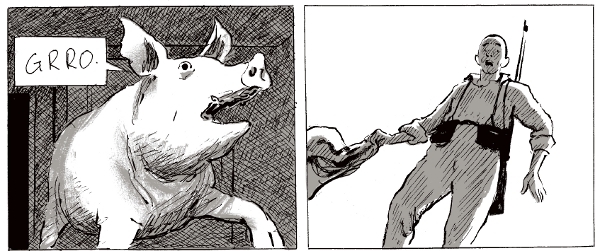

J’ai symbolisé cet abandon progressif par le traitement qu’on réserve aux morts. Au début on les ramasse pour les enterrer dans les cimetières alentour, ensuite on les enterre au bord de la route et quand c’est vraiment la pâté, on les abandonne. Un des derniers cadavres qu’on voit dans cet album est celui du mec bouffé par les cochons, que j’ai tiré du Grand Troupeau de Giono. Dans ce roman qui donne sur la Première Guerre mondiale, il y a un fermier qui se retrouve mangé par les porcs. L’image m’a marqué et m’a permis d’ajouter à l’impression d’abandon. Il n’y a plus rien, même plus de rituel autour de la mort, juste un énorme bazar !

Comment avez-vous abordé graphiquement cet abandon ?

Alors que pour Ibicus, le traitement graphique s’est imposé très vite, avec des « personnages savonnettes » aux contours flous pour que la lumière soit le personnage principal, pour La Déconfiture, j’ai ramé ! Comme je voulais avoir une narration extrêmement fluide, donc je me suis relu les classiques pour que chaque cadre emmène à l’autre.

J’ai six ou sept versions des trente premières planches. En plus j’avais déjà dessiné une partie de l’album avant de faire Vive la marée avec David Prudhomme. Après cet album à quatre mains, j’ai tout remis en question et tout redessiné ! On était tellement complémentaires avec David, qu’on s’est senti orphelins quand on est partis sur nos projets chacun de notre côté.

La débâcle s’est déroulée par un temps magnifique et quand les Allemands ont gagné, il a commencé à pleuvoir, ça ne s’invente pas ! Je voulais traiter le drame avec les couleurs éclatantes du ciel mais j’ai senti que j’allais vite me retrouver coincé par les couleurs.

Le noir et blanc s’est donc imposé très vite mais pas la technique. Au début, j’ai fait des gris au crayon de bois pour travailler le grain pour éviter que le dessin soit froid, ma hantise. Comme je ne tenais pas mon personnage, j’ai écrémé peu à peu, j’ai encré au pinceau et fais mes gris au stylo plume.

Et comment s’est orchestré votre scénarisation ?

J’ai d’abord fait un découpage assez précis des 70 pages, que je n’ai pas du tout respecté ! [Rires] Et j’ai regardé tout ce qui me manquait : je me suis rendu compte que j’oubliais le point de vue de la femme de Videgrain, alors qu’elle est son point d’ancrage ! J’ai ajouté la scène où elle apparaît. Quant à la rencontre du soldat allemand, je la trouvais mal rythmée, jusqu’à ce que je trouve l’astuce de la baignade. Je préfère travailler ainsi : au début je prends le personnage par la main et ensuite c’est lui qui me tire vers son destin.

Quels sont vos autres projets à part le deuxième tome de La Déconfiture ?

Tout d’abord une comédie sans dialogue sous forme de film. Si elle voit le jour, elle aura pour thème les marginaux et sera dans la lignée d’Affreux, sales et méchants en encore plus décalé.

Je suis aussi sur Alexandrin ou l’art de faire des vers à pied un scénario autour d’un vagabond qui fait de la poésie ainsi que sur un autre projet à quatre mains avec David Prudhomme et deux trois scénarios en cours d’écriture : plein de casseroles sur le feu, dont j’espère que le fond n’attachera pas...

Haut de page

Haut de page

Votre Avis