La série se concentre sur les défis qu’affrontent les scientifiques au gré des soubresauts du monde en cette première moitié du XXème siècle. La sortie en librairie du second tome fut discrète en ce mois d’octobre. Le confinement imposé aura impacté fortement sa visibilité et celle de nombreux livres. Il convenait de rappeler l’existence de ces deux ouvrages sortis à un an d’intervalle.

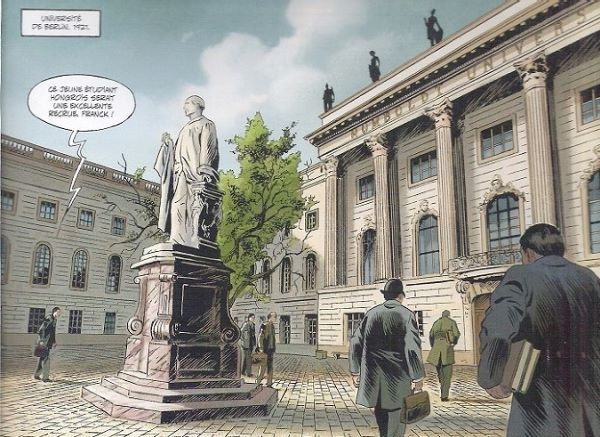

Dans le 1er tome (1912- 1921), Fritz Haber, patriote et chimiste, invente les gaz asphyxiants afin d’abréger les combats ; Albert Einstein, physicien et humaniste, affirme son rejet des applications industrielles de la connaissance. Dans ce deuxième tome, qui suit les années 1921- 1946, le prix Nobel de physique vient d’être attribué à Albert Einstein (1921). Le milieu scientifique le congratule. Dans Berlin, la rue le conspue, l’accusant de pervertir la jeunesse. N’est-il pas pacifiste et juif? N’empêche! Sa notoriété s’internationalise tandis que la vague brune monte en Allemagne.

Lejournaliste François de Closets se penche sur la vie d'Albert Einstein

© Robinson

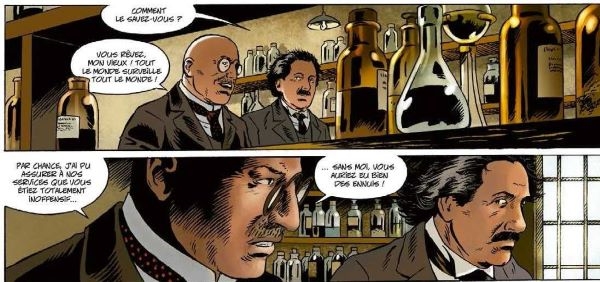

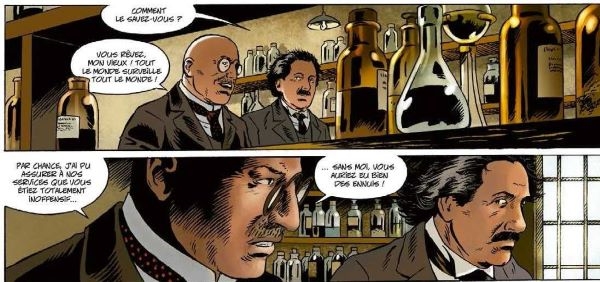

Comme toujours, la Science et d’éventuelles implications industrielles font l’objet de débats entre Fritz Haber et lui. La montée de l’antisémitisme devient une préoccupation grandissante que les deux amis évoquent désormais. Si bien qu’en 1934, Haber se réfugie en Suisse. Il y décède, prématurément, peu après. Einstein émigre définitivement vers les États-Unis.

C’est là-bas, dans sa résidence de Nassau Point, qu’en août 1939, il reçoit la visite de deux estimés collègues venus l’enjoindre d’agir en direction du Président Roosevelt. Celui-ci doit être informé des avancées de la recherche atomique menées récemment dans le monde, averti des signes préoccupants de captation des mines d’uranium par le régime nazi, conseillé sur les risques qui en découlent et les stratégies à mettre en œuvre au plus tôt.

Une collaboration avec le scénariste Eric Corbeyran et le dessinateur Eric Chabbert

© Robinson

Sensible à l’argumentation, le pacifiste, conscient que l’on ne négocie pas avec le nazisme, appose sa signature au bas de « la lettre au Président ». Celle qui déclenchera la mise en chantier des recherches sur l’atome aux U.S.A. et, in fine, la réalisation d’une bombe d’exception… qui frappera le Japon.

Conflit moral pour un génie

François de Closets, aidé d’Éric Corbeyran, permet la proximité avec l’homme public que fut Albert Einstein. Si le premier tome est fortement ancré dans l’intimité amicale et conjugale, le second expose plus le savant en tant qu’objet d’attention de la part de ses pairs, de la presse et du public. Il s’agit d’un récit incitant à l’humilité, à l’absence de jugement face au renoncement de l’idéal pacifiste. D’autant que les événements ne se déroulent pas forcément comme prévu ».

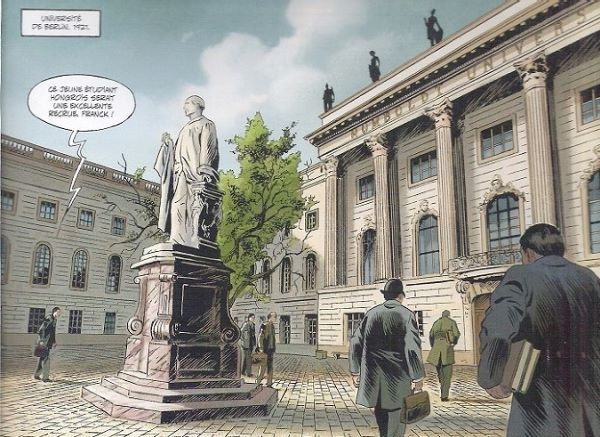

Enfin, le dynamisme et la lisibilité des pages composées par Éric Chabbert sont appréciés. De belles vues d’ensembles architecturaux et de rares scènes de guerre sont offertes. Quant aux couleurs de Bérengère Marquebreucq, elles densifient le dessin, lui conférant une lumineuse réalité.

Haut de page

Haut de page