Anita Conti, Olympe de Gouges, Alice Guy, Kiki de Montparnasse, Joséphine Baker… Avec Les clandestines de l’Histoire, Catel et José-Louis Bocquet leur redonnent voix et visibilité dans une exposition rétrospective foisonnante à la Galerie Barbier (Paris 9ᵉ). À cette occasion, nous avons pu échanger avec eux en revenant sur près de 20 ans de création.

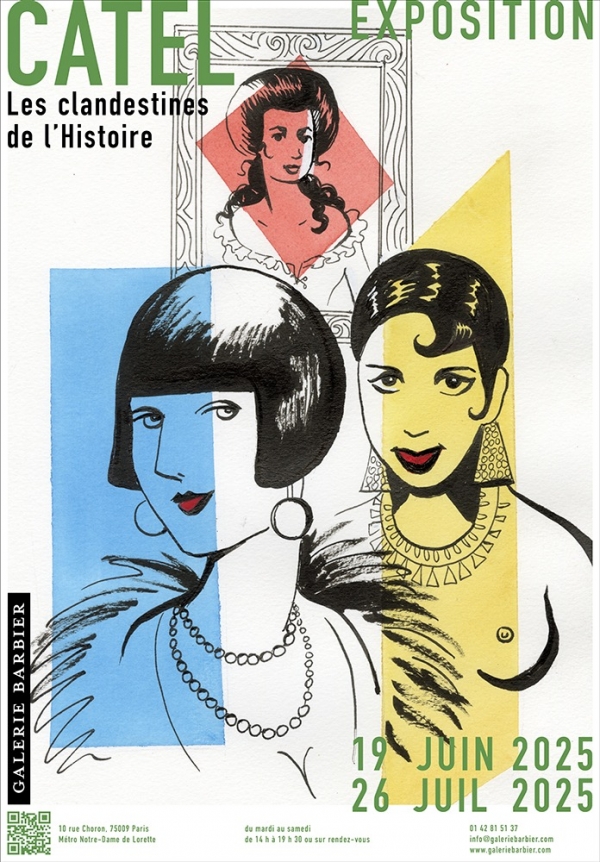

Affiche de l'exposition " Les clandestines de l'histoire " © Galerie Barbier, Paris

Pour commencer, pouvez-vous nous parler de la mise en place de cette exposition ? Avez-vous eu carte blanche ?

Catel : J’ai surtout eu une carte invisible ! J’ai confié mes dessins en toute confiance à Jean-Baptiste Barbier, qui est venu les choisir dans mon atelier, et ensuite, son équipe a fait ce qu’elle voulait. Je suis arrivée hier, tout était déjà installé. J’ai découvert l’exposition comme n’importe quel visiteur. Ils ont fait tous les choix – la mise en scène, les prix – et c’est très bien fait, très professionnel, je suis ravie ! Il y a notamment beaucoup de dessins qui ont été réalisés pour différentes expositions institutionnelles, des conférences… ce qui fait que la diversité des techniques est assez grande. Je suis très contente qu’ils aient réussi à faire quelque chose de cohérent avec des éléments qui n’étaient pas censées se retrouver ensemble au même endroit.

Et que ressentez-vous en vous replongeant ainsi dans près de 20 ans de création ?

JL Bocquet : Pour ma part, je ne savais pas du tout quelle sélection avait été faite, seulement qu’on allait voir nos cinq personnages représentés. Et finalement, il y a des dessins que j’ai quasiment découverts, que j’avais oubliés parce que j’avais surtout gardé en tête le souvenir des albums – du scénario interprété et mis en images par Catel. Là, j’ai été frappé par la diversité des approches autour de chacun de ces personnages… J’ai même eu envie d’acheter plein de dessins ! Heureusement, nous avons quand même conservé quelques travaux chez nous, et surtout une grande maquette de la fresque sur Joséphine Baker que Catel avait réalisée pour le Bal Blomet. J’ai alors été très surpris de voir qu’on retrouve ici de toutes les écoles, toutes les expériences…

Exposition " Les clandestines de l'histoire " à la galerie Barbier du 19 juin au 26 juillet 2025 © Galerie Barbier, Paris

Comment se passe votre travail de documentation pour retracer l’histoire de chaque personnage ? Est-ce qu’il est effectué bien en amont ou plutôt en parallèle de la création ?

Catel : Les deux, mais c’est d’abord en amont. Parce qu’un livre, c’est trois ans de travail en moyenne, et tout commence par une année de recherches. José-Louis lit tout : biographies, documents historiques… pour construire un scénario. De mon côté, je cherche tout ce qui est visuel : les visages, les costumes, les décors, les moyens de transport, les lieux selon les époques. C’est fondamental, car chaque projet est un vrai défi graphique.

JL Bocquet : On commence toujours par établir la chronologie de vie du personnage. Elles naissent, elles meurent, et entre les deux… il se passe des choses ! On retrace les rencontres, les amitiés, le contexte social, politique, tout ce qui construit leur vie. Il y a les livres bien sûr, mais aussi des rencontres humaines. Pour Anita Conti, par exemple, on a eu la chance de travailler avec son fils, Laurent. Grâce à lui, on a accédé à des documents et souvenirs très intimes.

Catel : Et surtout, Laurent comprenait la bande dessinée, il connaissait ce médium, ce qui rendait les échanges plus fluides. Parfois, on nous voit comme des vulgarisateurs, ou on pense que la BD, c’est pour les enfants. Là, on a eu un accompagnement précieux, jusqu’à la remise du prix de l’Académie de Marine pour cet album. Ce qui montre que le regard sur la BD change.

Catel (gauche), Laurent Girault-Conti (milieu) et José-Louis Bocquet (droite) face aux travaux sur Anita Conti © Galerie Barbier, Paris

Est-ce qu’un parcours en particulier vous a davantage touchés ?

Catel : C’est comme demander à des parents quels enfants ils préfèrent ! Chacune de ces femmes nous construit. Ce sont des mères, des sœurs, des filles symboliques. Toutes sont des grandes humanistes à leur façon : Anita, pionnière de l’écologie ; Olympe de Gouges, défenseuse des droits de la femme ; Joséphine Baker, figure résistante…

JL Bocquet : Ce sont des voix qui nous parlent. Et en travaillant sur elles, on découvre encore plus que ce qu’on imaginait. Par exemple, Joséphine Baker : on la connaissait vaguement pour son image de scène, mais on ignorait son engagement auprès de Martin Luther King, sa tribu arc-en-ciel, sa lutte pour les droits civiques… Sa vie est une succession de péripéties du début à la fin !

Catel : On a deux types de figures : celles dont l’engagement se concentre sur une période – Olympe, la Révolution –, et celles qui traversent un siècle entier, comme Joséphine ou Anita. Ce sont des récits très différents à construire.

Pourquoi « les clandestines » de l’histoire plutôt que « les oubliées » par exemple ?

Catel : Parce qu’elles ont chacune laissé une trace vraiment profonde. Par exemple, la photo Le Violon d’Ingres de Man Ray, c’est Kiki, et c’est la photo la plus vendue au monde. Alice Guy est liée à Gaumont, mais personne ne sait qu’elle en est l’une des pionnières. Elles ont été effacées de la mémoire collective, mais elles étaient bien là. Et c'est pour ça qu'on veut les réintégrer à la grande Histoire.

À l'époque où on a commencé cette série, Olympe de Gouges n'était dans aucun livre d’histoire par exemple. Joséphine a été fantomisée, et il s’est passé la même chose pour Anita, qui commence à peine à être reconnue comme une pionnière de l’écologie. Alors qu’elle a passé sa vie à étudier, regarder, observer la mer. Elle a vu les problèmes, et a alerté avant l’heure. Et en même temps, elle cherchait des solutions, en permanence, parce qu'elle comprenait bien qu'il fallait se nourrir. Elle comprenait bien qu'il ne s'agissait pas juste de protéger les océans, mais qu'il fallait aussi protéger les humains, et c'est à ce titre-là qu'on a décidé de mieux la faire connaître.

Chacune de ces femmes, à leur manière, redéfinissait alors les codes genrés de leur époque. Leur rendre hommage n’est-ce pas aussi un acte de résistance d’une certaine façon ?

Catel : C’est surtout un acte humaniste, pour essayer de transmettre des valeurs auxquelles on croit. On a trois filles, et on veut leur transmettre un autre modèle dans un monde encore trop patriarcal. On avance bien plus vite technologiquement que dans la pensée. Il est temps d’amener d’autres récits, d’autres figures, d’autres voix. Et la bande dessinée est un outil puissant pour cela.

Exposition

catel

Haut de page

Haut de page

Votre Avis