Décrire avant d’écrire

Vous vous êtes attaché à décrire de façon réaliste l’Allemagne d’après guerre, à partir de quoi avez-vous travaillé ?

Warnauts : Comme souvent, des témoignages ! Mon père s’est engagé, il était soldat en 1944 à 19 ans, il a fait la campagne d’Allemagne. Il nous a raconté à quoi ressemblait Cologne, presque intégralement rasée à la fin de la guerre. Nous voulions recréer une ambiance, nous avions besoin de témoignages ! Donc nous avons fait beaucoup de recherches en bibliothèque, dans des musées, etc. C’est important d’avoir des mémoires justes pour recréer une atmosphère.

Le livre s’ouvre d’ailleurs sur le discours convaincu de la responsable du camp…

Warnauts : Le camp de Vogelsang était en retrait des lignes et des villes stratégiques. À la fin de la guerre, les bombardements américains étaient si durs qu’il accueillait des civils réfugiés qui étaient renvoyés là où ils avaient de la famille. Le discours de Goebbels, complètement jusqu’au-boutiste, avait un écho. Des gosses de 14 ans se battaient pendant la bataille de Berlin…

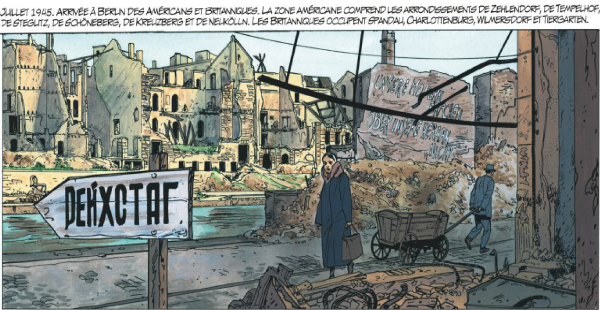

Puis vous faites finalement arriver Nina à Berlin-Ouest….

Raives : On a suivi une logique de progression militaire et personnelle. Elle est récupérée par l’armée américaine, qu’elle suit donc jusqu’à Berlin-Ouest.

Warnauts : Mais à Berlin, Wim, son « compagnon » va faire du marché noir à l’Est, ce que l’on retrouve dans Après-Guerre d’ailleurs. Nina retrouve la même problématique et le même réseau de contrebande.

Comment avez-vous construit le personnage de Wim ?

Raives : Comme on fabrique souvent nos personnages masculins : quelqu’un qui roule pour lui ! Nina forte gagne en détermination. Il nous fallait quelqu’un qui la mette à l’épreuve et qui joue sur son innocence : lui n’est pas innocent, il sait très bien ce qu’il fait, il la manipule.

.png)

Le Jazz est-il aussi un élément important de la vie à Berlin ?

Raives : Tout à fait. C’est important, ça fait partie de l’époque. C’est aussi une musique qui nous parle beaucoup. Mes parents ont démarré avec Glenn Miller ; mon père m’a raconté avoir été voir Armstrong jeune, pour l’équivalent d’un mois de son salaire de l’époque ! Pour eux c’était important, c’est une musique qui leur a fait découvrir une certaine idée de la liberté.

.png)

Les soldats ne sont ni de glorieux libérateurs et ne sont pas tous d’odieux criminels de guerre.

Warnauts : Parce que c’est la réalité. Mon père ne me parlait pas beaucoup de cette époque là, mais rien n’est rose des deux côtés du conflit. On ne voulait pas rester sur l’image d’Épinal du libérateur.

Un épisode central de l’album est évidemment le procès de Nuremberg. Comment vouliez-vous le représenter ?

Raives : Froid, clinique. On ne donne que les faits. Mais pour le personnage, c’était vital : Nina découvre l’horreur pendant le procès. Tout a été caché aux Allemands de l’arrière. Ça me semblait important : il y a bien crime contre l’humanité, il y a bien reconnaissance du crime, ça ne se discute plus. Même s’il y a toujours des révisionnistes...

.png)

Quelles réactions aviez-vous reçues à la sortie de l’album ?

Warnauts : On a eu de très bonnes réactions dans l’ensemble. Mais on avait eu une critique dans Minute qui nous accusait de prendre le lecteur pour un naïf sur notre représentation du nazisme et de ses crimes… Un grand moment comme vous pouvez l’imaginer…

Quelques temps avant qu’il ne décède, Simon Wiesenthal [un survivant des camps ayant consacré sa vie à la recherche de criminels nazis après la guerre N.D.L.R.] disait dans une interview que les jeunes Allemands ne sont pas responsables des crimes de leurs parents, mais qu’il y a une nécessité de se souvenir, pour tous les jeunes Européens. Et on voit bien qu’il faut continuer.

Quels projets pour l’avenir ?

Raives : On continue Les Temps Nouveaux, qui raconte la suite de la vie de nos personnages. Nous sommes cette fois en 1958 et le cycle se terminera en 1962, de l’exposition universelle de Bruxelles à la fin du Congo Belge. Nina s’est affirmée, vit et a vécu sa vie, elle fait partie de notre saga.

.png)

Haut de page

Haut de page

Votre Avis